ベテランライターが伝授する「インタビュー記事の書き方」完全ガイド

会いたい人に会う機会を得て、知りたかったことを聞く。

それを情報として公開することで、多くの人に届けることができるのがインタビュー記事の醍醐味です。

芸能・芸術から技術・学術、政治、経済、社会問題など、インタビューはありとあらゆる分野で行われていますが、ここではそうしたジャンルに関わりなく活用できる、基本的なインタビュー記事の書き方をお届けしようと思います。

これを読めば、あなたも魅力的なインタビュー記事が書けるようになる!かどうかは保証できませんが、とりあえず思わぬところで足をすくわれたり、失敗を防ぐことにつなげていただけたら本望です。

申し遅れましたが、筆者・中込は札幌生まれ杉並育ちのライター。1980年代よりロックをはじめとする音楽・芸能関係の記事を手掛けつつ、2017年より企業関連のライティングを並行しはじめ、2022年より中小企業を応援するWebライターとして株式会社Soichiroで活動中。一応キャリア40年越えのベテランです(笑)。

ここではインタビューの企画から記事の公開まで、制作の全工程を詳しく解説していきますので、インタビュー記事にはじめて挑戦する人や、インタビュー記事がちょっと苦手なライターの人などに、ぜひ読んでいただきたく思っています。

インタビューの企画立案

インタビュー記事は、人の魅力や専門知識を読者に伝える強力なコンテンツ。しかし目を引く記事や面白い記事を書くためには、記事の土台となる企画立案が大切になります。

1.まずは「誰に何を聞きたいのか」を明確にする

インタビュー記事の成功は、企画と準備段階で8割が決まると言っても過言ではありません。あなたが読者に提供したい記事とは何か、そこを筋道を立ててはっきりとさせることが、読んでもらいたい人に伝わりやすい原稿の第一歩。まずは以下の3つのポイントをしっかり考えてください。

- 何を聞きたいのか→あなたが読者へ提供したい情報の価値

- 誰に聞きたいのか→適切な情報を得るための人選

- その記事が読まれることでどんな影響を与えたいのか→記事が与える効果

知りたい情報や、それを聞く人物の選定にあたっては、複数名の候補が上がる場合もあります。あらかじめ候補者をリストアップしておくと、第一候補がダメだった場合でもすぐに次の手が打てます。

人物の選定にあたっては、話の面白さはもちろん、取材協力への積極性も重要な判断材料になりますので、それを知るためにも候補者の情報はできるだけ詳しく網羅しておきましょう。

2.取材交渉「プロフェッショナルな段取り」で信頼を得る

取材交渉では、全く伝手がない人に連絡を取らなくてはいけない場面が多々あります。その際、重要になってくるのは、丁寧かつ分かりやすいアプローチです。

①初回アプローチの方法

メール、SNS、電話など、相手に最も届きやすい方法を選択します。この際、以下の情報を必ず伝えます。

- どんな媒体での掲載か (雑誌・Webマガジンなど)

- 記事の内容・趣旨 (企画内容)

- 大まかな取材時期 (何年の何月内など)

- 予定文字数 (書籍類の場合はページ数なども)

- 写真撮影の有無 (スタジオ、野外、屋内、取材中の撮影など)

- 謝礼の有無 (謝礼はお支払いする方向が望ましい)

②正式依頼のポイント

最初の連絡で快諾をいただけたら、メールで正式依頼を送ります。重要なのは、初回アプローチで相手に提示した内容を、より詳しく、かつ文字情報として残る形でお渡しすることです。これによって間違いや誤解が生じにくくなり、ひいては本番での円滑なインタビューにつながります。

また、取材日の日程はこちらから複数の候補を提示し、「○月○日までにご返事ください」と明記します。日程のすり合わせでは、1回で決まらないこともありますので、こちらからの候補日時はなるべく数多く出すことをお勧めします。

③撮影が伴う場合の準備

インタビューに合わせて写真撮影を行う場合は、以下の準備をしておいてください。

- カメラマンの手配

- 撮影場所の下見(必要に応じてロケハン)

- スタジオ撮影の場合は、取材もスタジオ内で行えるかチェック(できる場合が多い)

〜豆知識 「謝礼」〜

インタビュー取材では、相手の知識と時間をいただくわけですから、基本的に謝礼を考えておく必要があります。

謝礼の金額は、聞く側であるこちらから提示します。

ただ、場合によっては謝礼が発生しないインタビューもあります。

代表的なものとしては以下があります。

- 音楽アーティストの取材で、作品などのリリースタイミングであった場合

- 俳優や監督等の取材で、新作映画やドラマなどの公開タイミングであった場合

これらはレコード会社や配給元やテレビ局などが「宣伝になる」という観点で記事を扱ってくれるため、謝礼の必要なくインタビューを行うことができる場合が多いのです。逆に言うと、芸能関連の取材対象者の方の制作物の販売や、作品公開のタイミングが近い場合は、取材を申し込むチャンスです!

私の場合、それを最も活用したのは、今から25年前の2000年のことです。久々のライダーシリーズの復活作となった「仮面ライダークウガ」という番組に大夢中になり、丸1年間という長い放送枠であったために取材も取りやすく、当時自分が持っていた雑誌の伝手をフル活用し、音楽誌から住宅情報誌に至るまで片っ端からクウガのキャストの方々にインタビューさせていただいたのです。さらにはテレ朝の公式サイトでもキャストのインタビュー記事を書かせていただき、感激しておりました。ありがとう仮面ライダークウガ、今も大好きです。

3.質問表作成 「徹底的な下調べがインタビューの質を決める」

日程が決まったら、最初に作った企画書をもとに、インタビュー内容を詰めていきます。

どんな記事にしたいのか、全体像を明確にイメージし、そこから逆算して質問表を作成します。

その際、大切になってくるのは、徹底的な下調べです。

相手の経歴、実績、関連する業界動向など、可能な限り調べ尽くしましょう。特に、人名や必要な専門用語は正確に覚えることは最低限のマナーです。

これを行うことによって的確な質問内容を考えることができるのはもちろん、実際のインタビュー時に相手の信頼を得ることができたり、より有用な情報を得られたり、さらには何らかのトラブル時にも機転につなげられることがあります。

4.「あっ、アレがない!」とならないために、当日までに準備するもの

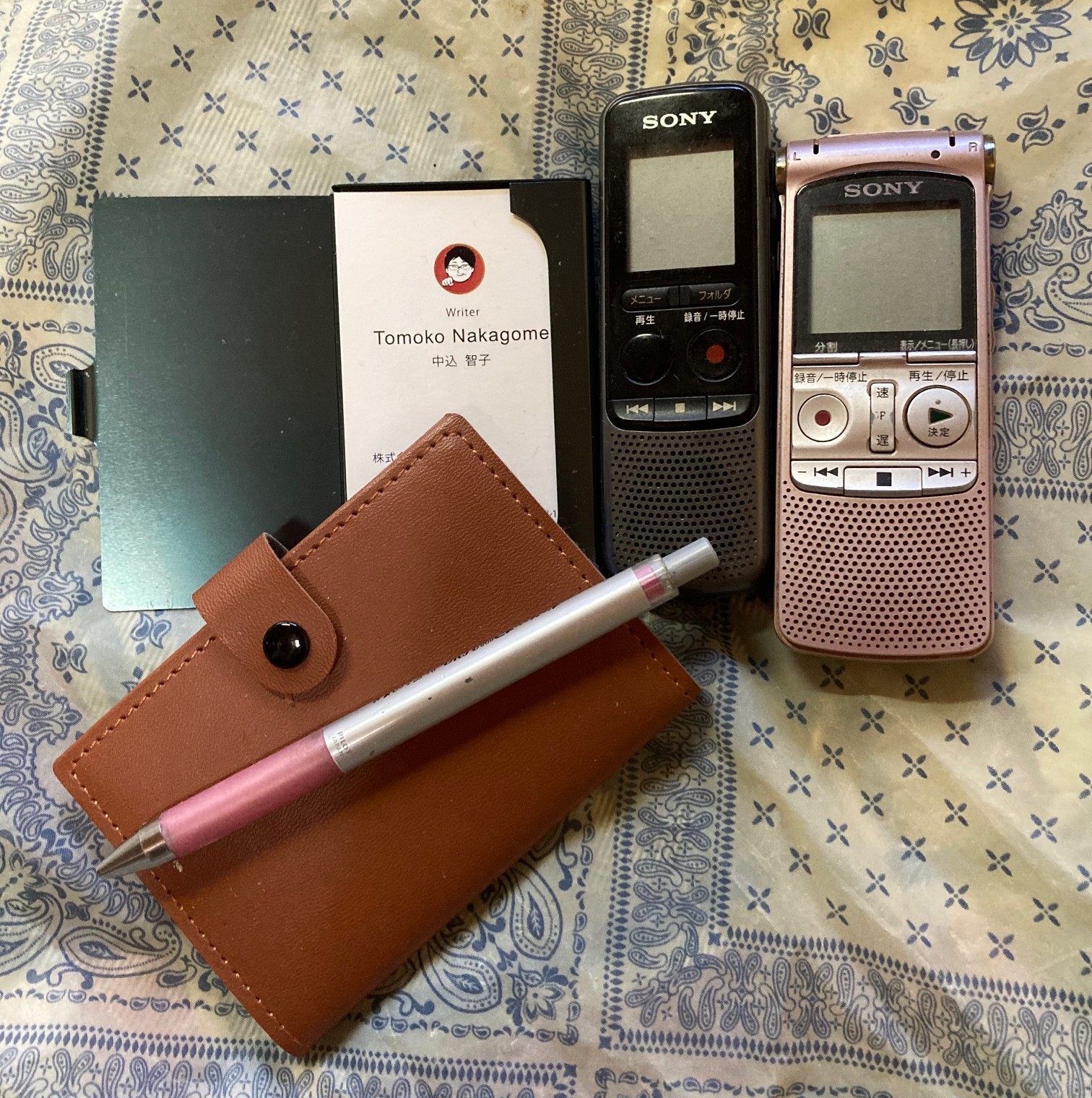

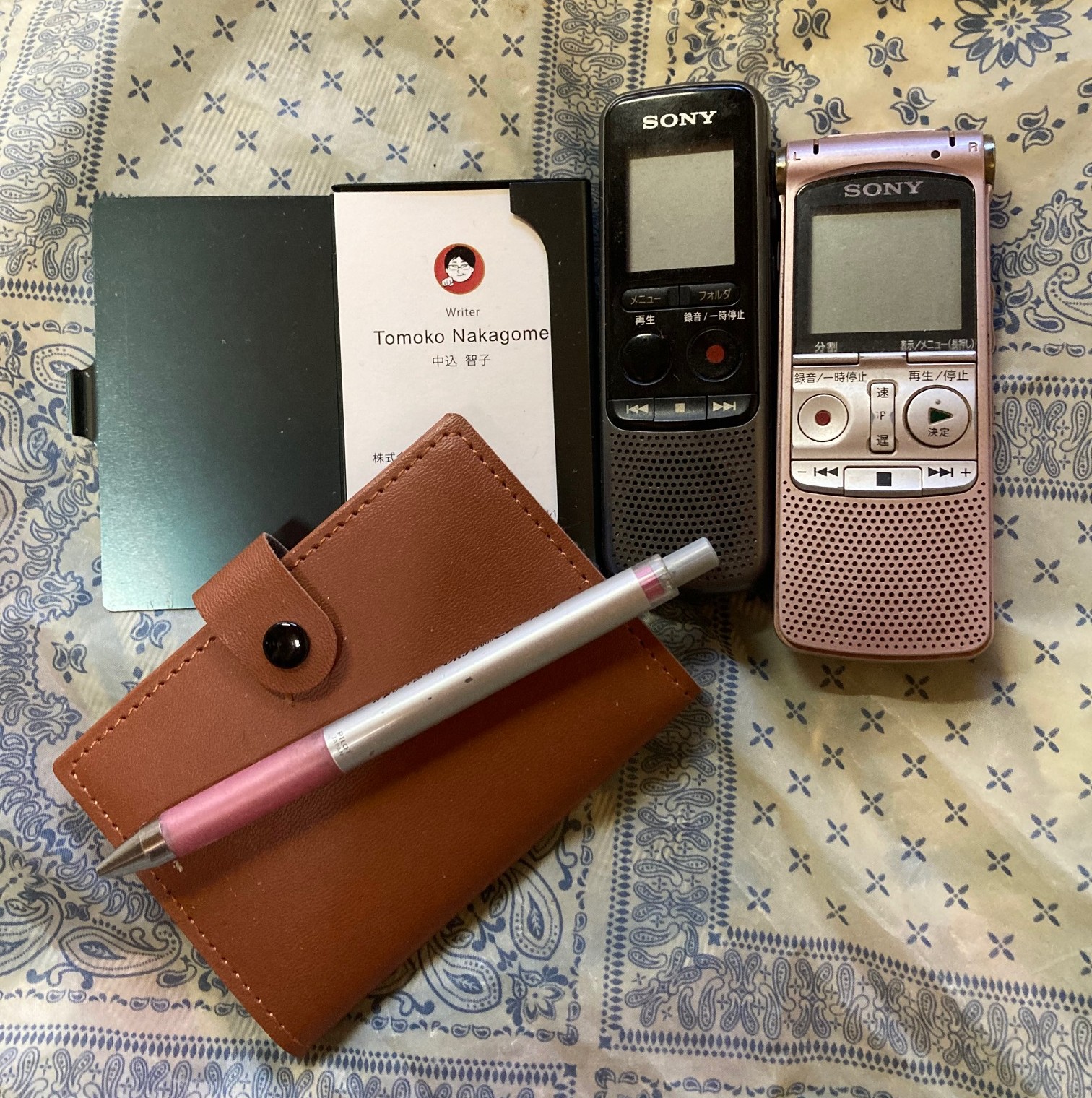

実際のインタビューで必要になるものは、とにかく音声録音機(ボイスレコーダー)です。

最近はスマホを使われる方も多いと思いますが、専用の録音機の有無は取材される側の安心感にもつながりますので、レコーダーは別途用意しておいてください。

また音声録音機材は予備も入れて最低でも2台用意することをお勧めします。機械はトラブルがつきもの。万が一片方が録れていなくとも、予備があれば安心できます。

また対談など、複数の人数を相手にインタビューする場合は、誰が何を言ったかを間違えないことが原稿化するときの重要なポイントになります。この間違いを避けるためには、音声のみではなく録画機能があるカメラやスマホなどを、全体像をとらえる位置にあらかじめ設置しておくと便利です。

併せて、メモ帳とペンでのメモも侮れません。重要だと思った会話のキーワードをメモしておくと、実際に記事にする時の判断材料になるからです。

さらに、取材したインタビューをよりスピーディーに記事化しなくてはならない場合は、この自筆メモが特に役立ちます。取材した当日に記事にしなければならないような場合だと、結局メモをもとに記事を書き、録音は書き上げた後の検証で使うということもよくあります。

インタビュー時に忘れずに準備しておくべきツール

- 事前に作った質問表

- 録音機材は最低でも2台(バックアップ必須)

- メモ帳とペン

- 名刺

- 事前に先方から資料を頂いている場合(プレスリリースなど)は、それも忘れずに持っていく

豆知識 〜録音機〜

この記事を書いている私はライター人生40年越えなのですが、別にそれを自慢したくてわざわざ言っているわけではありません。そうではなく、これだけ長い事やっていると、もう本当にとんでもない失敗を何度も重ねているのだということを言いたいのです。

たとえば、30年ほど前に仲野茂さんというミュージシャンの方の取材をした時、余りにも面白い発言があり、私は思わず飲みかけていたコーヒーをブーっと霧状に噴き出してしまったのです、仲野さんに向かってです、仲野さんにかかってました、ものすごく焦ったことは言うまでもありません。ただ仲野さんがとても紳士であり、「きったねえなぁ。でもウケたからいいや」と言ってくださって事なきを得たことは、未だに忘れられない思い出です。

そんな失敗を繰り返す中で、最も真っ青になったことは、インタビューが録音機に録音されていなかったことです。実は2回あります。どちらも予備機がない状態だったため、それに気づいた時は脂汗が止まりませんでした。そしてその1回目の脂汗で懲りたはずが、喉元を過ぎて熱さを忘れたらしき時に、再びやってしまった2回目ーーこの後はしばらく録音機は3台持ちになりました(今は2台に戻っております)。

参考までに、録れていなかったインタビューは、先方に頼み込んで再度インタビューをさせていただきましたが、とても大変でした。3回目はもうこりごりなので、以来ずっと気を付けておりますが、とにかく予備機は大事。とても大事なのです。皆さん気を付けてくださいませ!!

もうひとつ。録音機絡みで忘れられない思い出として、自分がインタビューされる側に回ったことも数回あるのですが、その時に見た尋常ではない光景です。その取材は某雑誌で行われたライターや編集者同士の対談だったのですが、雑誌社が用意していたのが録音機3台に加えてビデオカメラ、さらに速記者の方まで呼んでいらっしゃったのです。取材する側もされる側も同業者の集まりであったにもかかわらず、取材される側だった私を含めた4名は全員仰天しておりました。そしてとりあえず生で見る速記は、あれが最初で最後でした。とにかく、何が言いたいかというと、インタビュー記事において記録情報は欠かせないということです。録音機は2台以上持ち歩くのがマジおすすめです。

5.インタビューで気を付けること

経験豊富なライターでも陥りがちな落とし穴があります。それは最初の企画段階から関わってくることなのですが、「答えをあらかじめ自分で想定している」ということです。

自分が作りたいインタビュー記事があるわけですから、引き出したい答えをあらかじめ想定していることはある意味当然のことなのですが、ここにこだわり過ぎてしまうと、ぶっちゃけ、インタビューはもめます。相手側から反感を持たれてしまうのです。

インタビューにおいて一番大切なのは、とにかく相手側の示す情報を正確に理解することです。

予想外の答えがあった場合でも、決して慌てず、むしろ詳しく聞き込み、それを大いに活用する気構えでいてください。

。

- 「決めつけ」をしない

- 本来の答えを引き出せないような誘導は避ける

さらに、これはごく当たり前のことですが、高圧的なインタビューや、逆に友達のようにくだけすぎたインタビューは絶対にやってはいけません。相手に敬意を表し、礼儀を持ってインタビューに挑んでください。

豆知識〜ちょっと難しい相手だった場合の対処法〜

実際に話してみたら、少々難しい相手であったということは結構あります。

<口数が少なく、あまり話してくれない人の場合>

- オープンエンドな質問から始める

- 具体的なエピソードを求める

- 相手の興味のある話題から入る

<話してはくれるが、自由すぎてよく脱線する人の場合>

- 対話の軌道修正をインタビューの流れの中で忘れないように「この質問に答えてくれていない」など、用意した質問表にメモや印をつけておき、タイミングを見てもう一度同じ質問をする。

- 多少強引でも「先ほどの○○の件ですが…」で元の話題に戻す。

- 3回目ぐらいの同じ質問でやっと答えを返してくれる人もいるため、同じ質問を何度も繰り返すのはかなり有用です。

6.撮影時のポイント

撮影は、基本的にインタビュー後に行われることが多いのですが、話している様子を撮るためにインタビュー中のショットをお願いしたい場合は、事前にその旨の許可を先方に取っておいてください。また、カメラマンの都合などにより、先に撮影を行うことも結構あります。時間を含めた段取りは事前にしっかり決めておきましょう。

撮影スタジオなどを使って撮影を行う場合は、そのスタジオ内で取材もできる場合が多いです。取材を一つの場所で行えることは、時間的に大きなメリットになりますので、活用すると便利です。

7.原稿作成 「文字起こしから完成まで」

文字起こしは、自分でやろうとするとなかなかに苦痛を伴う作業になります。それだけにひと昔前までは、文字起こしを専門に行う「おこしのプロ」の方もいらっしゃいました。 しかし現在では文字起こしツールも非常に増えており、自分にあったツールが選べる時代になりました。

- 精度重視のもの

- リアルタイム処理が得意なもの

- 多言語対応のもの

- 複数の人数を分けて表記してくれるもの

- 内容の要点を整理してくれるもの

などなど、場面場面でかなり便利に使用できます。ただ、同音異義語や聞き取り難い単語などでは割とよく誤表記されますので、記事化するときには細心の注意が必要です。

文字起こしをベースにしつつも、要点を整理し、記事化するのは書き手の仕事。 要点毎に小見出しを作成して段落を作り、読みやすく分かりやすい記事にまとめてください。

全体の文字量は、Webの場合、1記事3000〜4000字くらいがベースになります。これを超えそうな場合は、前後編など複数記事にまとめることも一つの手法です。

8.最終チェック「 公開前の重要な確認事項」

基本的なチェック項目は以下になります。

- 誤字脱字

- 人名・固有名詞の正確性

- 数字・データの確認

- リスク回避のための確認(景表法、薬機法などに抵触しない)

- 先方チェック

この中で特に注意したいのは、人名や固有名詞です。なぜならこの部分は一番重要かつ問題になる間違いであると同時に、一番ミスが出がちな項目だからです。人は「そこを間違うはずがない」という場所こそを見落とします。思い込みが怖いのです。実際、私のミスで一番多いのがコレでした……。

Webだとまだとっさの修正が可能ですが、紙媒体だと取り返しがつきません。本当に本当に、お気をつけください。

というわけで、しっかりと一通りの文字校正が済んだら、先方にお渡ししてチェックをしていただき、修正が出た場合はしっかりと対応し、先方から「問題なし」の確認が取れたら、さあ公開です!

まとめ「良いインタビュー記事は準備が8割」

インタビュー記事の制作は、決して簡単ではありません。しかし、しっかりとした準備と相手への敬意があれば、きっと価値のあるコンテンツが生まれます。

最も重要なのは、「読者のために何を伝えたいか」という視点を最初から最後まで持ち続けること。技術的なスキルは経験とともに向上しますが、この基本姿勢こそが、心に残るインタビュー記事を生み出す原動力となるのです。

ぜひ、この記事を参考に、あなたならではの魅力的なインタビュー記事を書きあげてくださいね。